Sale la tensione nel mar dei Caraibi. Gli Stati Uniti hanno intensificato le operazioni militari nella regione con prove di sbarco dei Marines a Porto Rico e attacchi contro presunte imbarcazioni di narcotrafficanti, che hanno causato decine di morti. Washington parla di lotta ai cartelli della droga, ma l’enorme dispiegamento di forze – il più imponente dai tempi della crisi dei missili di Cuba nel 1962 – alimenta i timori di un confronto con il regime di Nicolás Maduro in Venezuela, sostenuto da Mosca.

La Marina americana ha infatti mobilitato la portaerei Gerald Ford, tre navi da guerra, sottomarini nucleari, bombardieri B-1 e B-52, droni Reaper e oltre 4.000 militari. In parallelo, gli Stati Uniti stanno ammodernando l’ex base navale di Roosevelt Roads, a Porto Rico, chiusa dopo la Guerra Fredda, e ampliando le infrastrutture militari anche nelle Isole Vergini americane. Una strategia che, secondo gli analisti, punta a “far tremare” il governo di Caracas, ricordando per molti versi le tensioni che, oltre sessant’anni fa, portarono il mondo sull’orlo di una guerra nucleare.

Dalla Baia dei Porci alla crisi dei missili

L’attuale situazione riporta alla memoria i giorni più drammatici della Guerra Fredda.

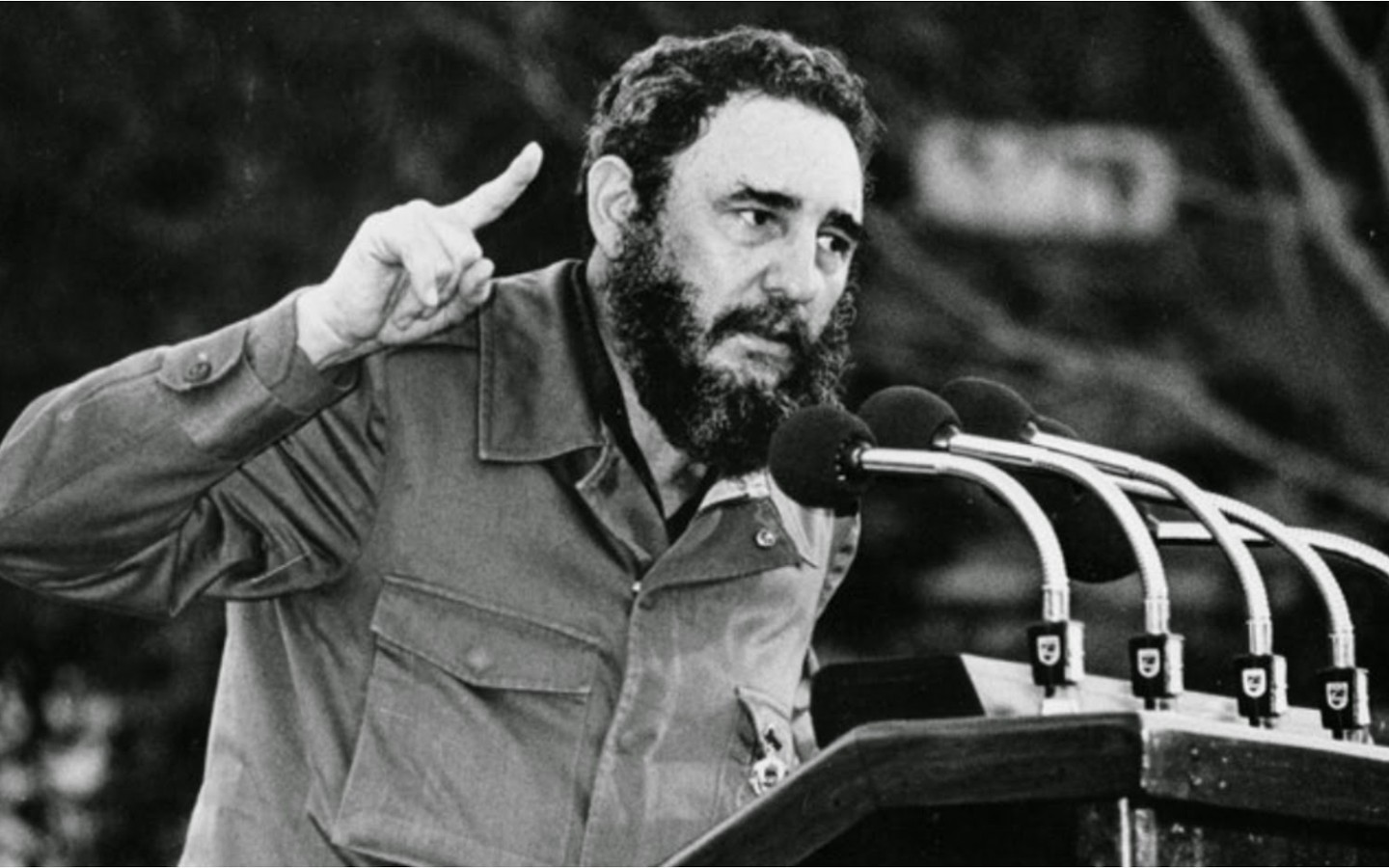

All’inizio degli anni Sessanta, Cuba era divenuta il centro dello scontro tra Washington e Mosca. Dopo la rivoluzione del 1959 che portò al potere Fidel Castro e la rottura con gli Stati Uniti, la CIA organizzò nel 1961 un tentativo di rovesciare il governo rivoluzionario: l’invasione della Baia dei Porci. L’operazione, condotta da esuli cubani addestrati dagli americani, si concluse in un disastro militare e politico per l’amministrazione Kennedy, rafforzando il legame tra L’Avana e l’Unione Sovietica.

Fu proprio a seguito di quell’insuccesso che il leader sovietico Nikita Chruščëv decise di installare a Cuba missili balistici con testata nucleare, come deterrente contro un’ulteriore invasione americana. Nell’ottobre del 1962 un aereo spia statunitense confermò la presenza dei missili sull’isola, scatenando la crisi più pericolosa della Guerra Fredda.

Per tredici giorni il mondo restò sull’orlo del conflitto nucleare. Kennedy ordinò il blocco navale di Cuba e pretese il ritiro delle armi sovietiche. Solo un compromesso tra Washington e Mosca evitò la catastrofe: Chruščëv accettò di ritirare i missili in cambio dell’impegno americano a non invadere Cuba e, segretamente, dello smantellamento dei missili Jupiter in Italia e Turchia.

Il ritorno dei venti di crisi

Oggi, più di sessant’anni dopo, il quadro sembra riecheggiare quel pericoloso equilibrio. Mosca lancia messaggi ambigui, condannando “l’uso eccessivo della forza” da parte degli Stati Uniti ma minacciando anche l’invio di missili e sistemi radar al Venezuela.

Washington, da parte sua, sostiene che le operazioni militari siano dirette solo contro i narcotrafficanti, ma la concentrazione di mezzi e uomini a pochi chilometri dalle coste sudamericane lascia intravedere un possibile obiettivo politico: la caduta di Maduro.

Una nuova crisi caraibica, dunque, che richiama le ombre del 1962 e il rischio – oggi come allora – che una partita geopolitica possa trasformarsi in un confronto diretto tra potenze nucleari.

Scenari complessi, che riaffiorano dal passato, al centro anche di una mitica scena del film JFK di Oliver Stone, che potete rigustarvi qui:

LEGGI ANCHE: Trump schiera l’esercito nei Caraibi: “Maduro ha i giorni contati”